- Recherche

De nouveaux acteurs épigénétiques identifiés chez les algues brunes

-

Le 13 octobre 2025false false

Chez les eucaryotes, l’ADN est compacté au sein du noyau dans une structure nucléo-protéique appelée la chromatine. Observée au microscope, cette structure ressemble à un collier de perles. Les perles sont composées d’un octamère de protéines appelées histones et l’ADN constitue le fil de ce collier. Dans un article publié dans la revue Genome Biology, un consortium international de scientifiques (PhaeoExplorer), auquel participe l'unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies (US2B - Nantes Université - CNRS), a montré que les algues brunes multicellulaires possèdent des histones spécifiques, qui n’avaient pas été identifiées jusqu’à ce jour.

Depuis leur apparition, ces algues ont progressivement acquis des caractéristiques qui leur ont permis d’évoluer et d’occuper aujourd’hui une place primordiale dans les forêts sous-marines. Toutefois, leur génome et leur épigénome restent encore méconnus pour appréhender les mécanismes de leur évolution.

Dans le cadre d’une étude menée par un consortium international de scientifiques (PhaeoExplorer), auquel participe l'unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies (US2B), les génomes de nombreuses espèces de Phaeophyceae ont été séquencés. Les données génomiques ont été analysées pour étudier l’origine et l’évolution des principales caractéristiques de ces algues. Combinée à la publication de plusieurs génomes de collection d’algues rouges et vertes, ces ressources génomiques ont permis de révéler de nouveaux acteurs épigénétiques clés, les histones et leurs variants.

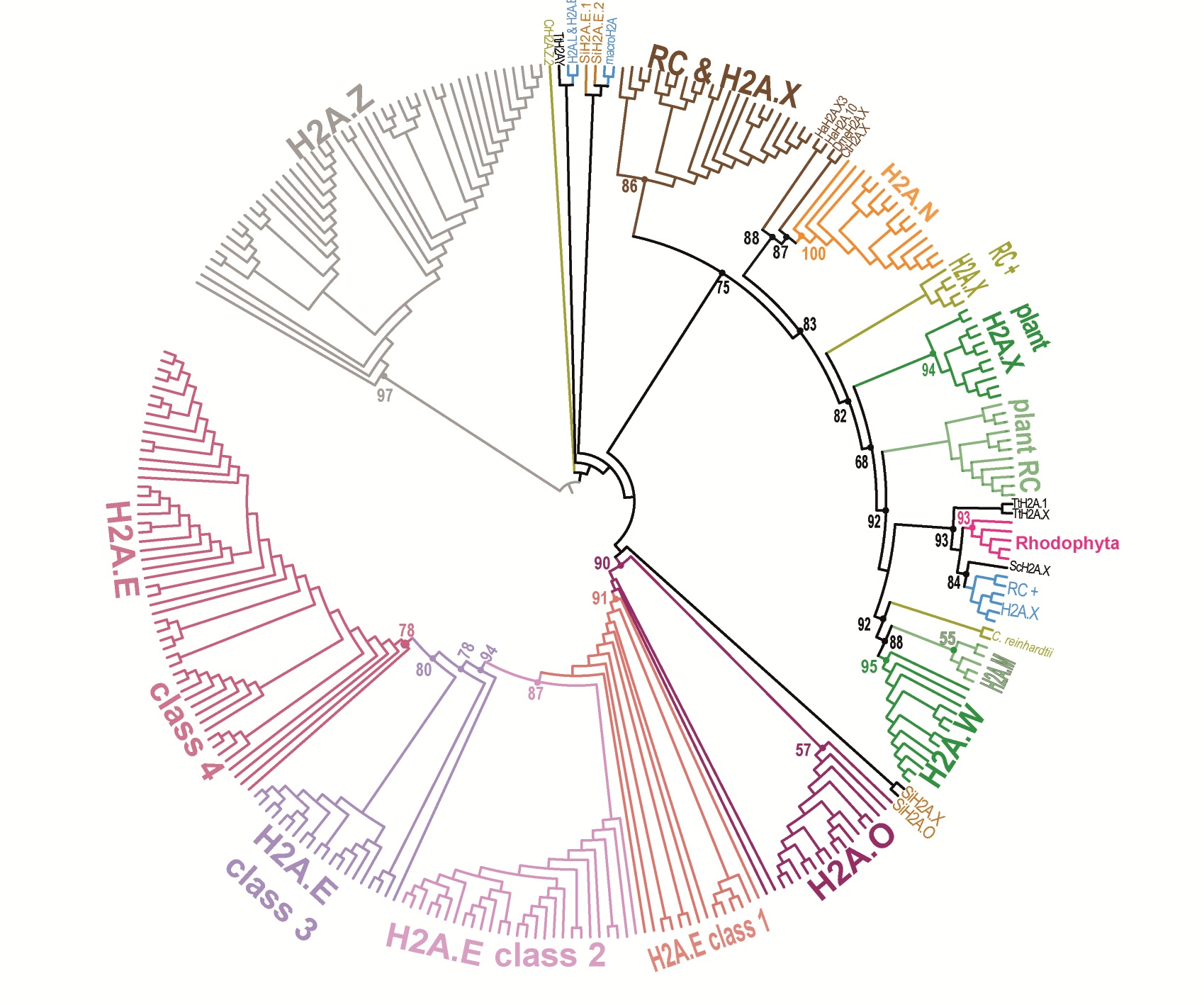

Trois nouveaux variants d’histone

Les histones composent la partie protéique du nucléosome, qui est la sous-unité de base de la chromatine. Le nucléosome est ainsi constitué d’un tétramère d’histones H3/H4 flanqué par deux dimères d’histones H2A/H2B, entourés par ~147 paires de bases d’ADN. La structure de la chromatine et les modifications épigénétiques qu’elle porte modulent l’accessibilité du génome et son expression. On appelle donc épigénétique l’ensemble de ces mécanismes qui jouent un rôle crucial dans la différentiation cellulaire, la production de gamètes ou encore les réponses d’adaptation à l’environnement.Les histones H2A possèdent le plus grand nombre de variants, dont certains sont spécifiques des Mammifères ou des Angiospermes. Les histones algales étaient encore largement méconnues avant cette étude. En combinant des éléments de structure et de séquence, les chercheurs ont identifié trois nouveaux variants d’histone H2A. Deux d’entre eux, les variants H2A.O et H2A.E ont été retrouvés chez des algues brunes, rouges et vertes tandis que la variant H2A.N est spécifique des Phaeophyceae. Cette étude a permis de révéler qu’au cours de l’évolution des algues, l’émergence de ces nouveaux variants d’histones a eu lieu de façon concomitante avec la perte de deux marques épigénétiques répressives pour la transcription : la méthylation de l’ADN et la modification post-traductionnelle H3K27me3 (triméthylation de la lysine 27 de l’histone H3).

Cette étude révèle donc la présence de nouveaux acteurs épigénétiques propres à ces organismes marins et dont la fonction précise reste à déterminer.

Figure : Phylogénie protéique pour les variants d’histones H2A pour les algues brunes et des espèces représentatives des eucaryotes (levure, alvéolés, animaux, plantes terrestres, algues vertes et rouges). Les variants H2A.E sont regroupées en quatre classes principales : 1 à 4. Les valeurs de bootstrap sont indiquées pour les nœuds clés. Les protéines H2A végétales, animales, des algues vertes et rouges sont représentées respectivement en vert foncé, bleu, vert clair et rose. Pour la levure et T. thermophila, elles sont représentées en noir. Les variants issus des Stramenopiles sont représentés en marron. Les variants H2A.Z sont représentés en gris.

Ressources

Identification of novel H2A histone variants across diverse clades of algae. Rousselot E, Nehr Z, Aury JM, Denoeud F, Cock JM, Tirichine L, Duc C. Genome Biol. 2025 Sep 23;26(1):299. doi: 10.1186/s13059-025-03656-w.

En savoir plus

- Le site de l'unité en Sciences Biologiques et Biotechnologies

- Contact : Céline Duc, enseignante-chercheuse à l'US2B - celine.duc@univ-nantes.fr